忘年会シーズンの駒ヶ根です。

12月14日(日)、今年の大河ドラマ「べらぼう」が最終回を迎えます。

因縁めいていると感じるのは、前日の12月13日(土)が「ビタミンの日」である事です。何故ならば、享年47歳で亡くなった蔦重の死因は「江戸わずらい」、即ち「脚気(かっけ)=ビタミンB1」不足でした。

流行を生み出す天才が、流行り病で亡くなるとは残念な皮肉です。

江戸後期、水車による精米技術が発展したことで白米へと食習慣が変わりました。玄米から栄養を削ぎ取った白米だけを食べていたのではビタミン不足となる。それが「江戸わずらい」でした。

伊那谷を含めた地方に於いて、白米に置き換わったのはずーっと後の太平洋戦争後のことであり、地方では脚気とは縁が薄かったようです。

明治時代に入っても「海軍病」と名前を変えた脚気は、海軍の船員たちの死亡原因となって悩ませます。

それが、明治43年(1910年)の12月13日、農芸化学者の「鈴木梅太郎」によって、ヒトに不可欠な栄養素(ビタミン)が発見され、ようやく脚気の原因が解明されるに至ったことから、この日が「ビタミンの日」と制定されています。

我々昭和の子供たちでさえ、まだ当時の健康診断では、学校医のお医者さんによって脚気の検査をされていたものです。三角形のゴムの付いた棒で膝下を叩かれるやつ。

* * *

吉原が舞台の大河ドラマでは、地方への経済効果は薄いだろう…と思ったものの、実はこの物語は、地方への応援メッセージが裏テーマでは?…そうとも受け止めています。

「こうしたら吉原に人を呼べる」

「こうしたらおもしれえ本が売れる」

「こうしたら江戸が活気づく」と、

本や浮世絵を使って賑わいを生み出そうとした知恵者が彼です。

「皆様も、持っているものを磨き直してみちゃぁいかがでしょう…?」そんな声が聞こえます。

駒ヶ根市の「ソースかつ丼」は、その「磨き直した」成功体験と言えます。ですから駒ヶ根市には、蔦重と同じ素質があるはずです。

・ソースかつ丼の為だけに、高速を飛ばしてやって来るグルメファン。

・大島城/台城(松川町)だけを目指してやって来る、城郭ファンの春風亭昇太師匠。

・地質地形に造詣が深いタモリが一番に訪れてみたい場所とは「中央構造線博物館(大鹿村)」。

・神社の参拝巡りだけが目的の開運旅行者。

・お気に入りの歴史人物の足跡を辿る旅行が趣味の歴史女子。

こうした、従来の観光コースなどには目もくれない、多趣味で多様な人々。

駒ヶ根市が「磨き直す」素質を発揮できる分野は、まだまだ沢山ありそうです。

ではまた、年明けにお会いしましょう!

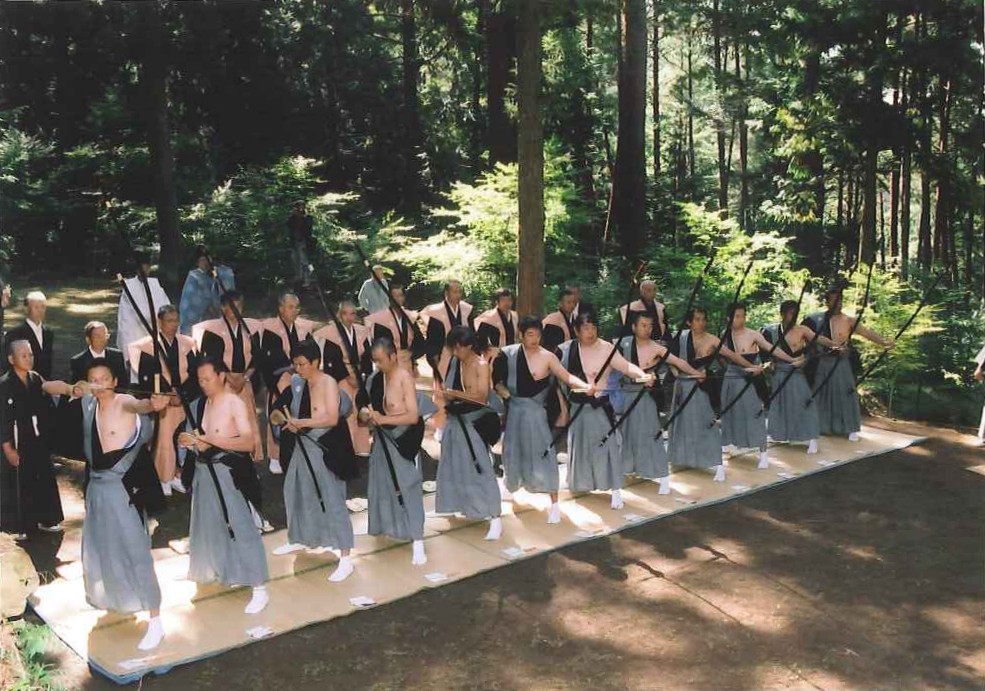

画像:駒ヶ根市文化財 (高烏谷神社 ・矢納めの神事/駒ヶ根市東伊那)https://www.city.komagane.nagano.jp/material/files/group/19/20200503takazuyayaosame.pdf

画像:駒ヶ根市文化財 (高烏谷神社 ・矢納めの神事/駒ヶ根市東伊那)https://www.city.komagane.nagano.jp/material/files/group/19/20200503takazuyayaosame.pdf