前回のブログは、「伊那」の語源は下伊那郡の阿智神社の「イナ」にあるというお話でした。

天孫系の神である「天八意思兼命(アメノヤゴコロ オモイカネノミコト)」が信濃に入り、昼神の地で「阿智氏」を名乗り、亡くなられた磐座の巨石を「イナホラ(去洞)」と呼んだことが語源であるとご紹介しました。

さて今回のブログにはもう一人、景行天皇の皇子・かの有名な「日本武尊(ヤマトタケル)」の登場です。

…その前に、少しだけ話を脱線しておきます。

先日、上伊那郡で行われた新築前の「地鎮祭」の写真を拝見しました。

驚いたのは、お祀りする土地の神様は「天八意思兼命」だったことです。

2,500年後の現代でも、伊那谷の土地神様の名は、「天八意思兼命(オモイカネノミコト)」なのだと学び直した次第です。

話を戻して、「天八意思兼命」が鎮座した「昼神」の地名の由来です。

ご年配の方は、三冠王「落合博満」の自主トレの地として「昼神温泉」をご存じでしょう。昼神は古くから温泉地であったわけではなく、中央自動車道のトンネル工事の最中に湧き出た温泉がもたらした温泉街と言われています。

ところが、「昼神」の地名は古代からあるのです。

「天の岩戸」に隠れてしまった「天照大御神(アマテラスオオカミ)」を、外に連れ出した知恵者だった「天八意思兼命」は、”闇から昼を取り戻した神”として、「昼神」とも呼ばれており、そして信濃へ入植した土地もまた、「昼神」と呼ばれていたのです。

昼神にはこんな逸話もあります。

「日本武尊(ヤマトタケル)」が東征からの帰途、昼神の地で「ヤカラ」に絡まれた際、噛んでいた「蒜(ひる)=にんにく」をそいつらに吐きかけたところ、「クセ―!」と言って退散したことから「蒜(ひる)を噛んだ神=昼神」だとも言われています。

この逸話に信憑性はありませんが、「日本武尊」の素性からすれば本当にあった話だとも思えますし、何よりも東征の帰途、「日本武尊」が昼神を通ったのは事実です。

今回のブログの核心は、昼神を通過する直前の「日本武尊」の行程に迫ります。

*** 阿智氏の別裔/小町谷氏(赤須彦)***

大御食神社(おおみけじんじゃ・駒ヶ根市)の歴史に詳しい方ならばおわかりでしょう。そう、昼神を通過する直前まで、「日本武尊(ヤマトタケル)」は駒ヶ根市に滞在していました。

もてなしたのは小町谷氏。後に大御食神社となる場所に幕屋を建てて、数日間に渡りもてなしたとされます。

大御食神社の社伝を現代語訳すれば…”日本武尊が東征を終えて信濃の国・赤須の里を通りかかったとき、赤須彦(アカツヒコ)という者が、立派な杉の木の下に仮宮を設け日本武尊を丁重にもてなした。

「汝は誰ぞや」と問われて答えるには、「私は、阿智神社にお祀りする天八意思兼命の子孫・阿智氏から分かれた子孫で、この地で小町谷氏を名乗る、赤須彦と申します」と言った”…とされています。

記述からは、「日本武尊(ヤマトタケル)」が「赤須彦/小町谷氏」と偶然出会ったみたいな印象を持ちますが、恐らく「日本武尊」は「イナ」の地を目指し、小町谷氏も数日前から待ち構えていたのではないかと推測しています。

そもそも、天孫族の有力な祖先神である「天八意思兼命(オモイカネノミコト)」が信濃で阿智氏を名乗ったなどは周知の事実。高崎から軽井沢、そして出雲族のいる諏訪を通過する間は怖いけど、天孫族の支配地「イナ」まで辿り着けば、もうこの旅は安心だとの思惑があったことでしょう。

小町谷氏が出迎え、ここはもう「イナ(伊那)」だと知った「日本武尊」にとっての駒ヶ根での数日間は、大きな安堵感に包まれ、疲れがどっと出たのかもしれません。

*** 草薙の剣 ***

あまり語られませんが、この時に日本武尊(ヤマトタケル)は「草薙の剣(くさなぎのつるぎ)」を携行していたことにも触れておきましょう。

名古屋市の「熱田神宮」の御祀神であり、天皇家の「三種の神器」である「草薙の剣」。

度重なる出兵にホトホト疲れ果てていた「日本武尊」。父である景行天皇から疎まれる辛さを、叔母である伊勢の「倭姫命(ヤマトヒメノミコト)」に打ち明けます。元気付けようとした「倭姫命」は、東征前の「日本武尊」に対し、スサノオのヤマタノオロチ退治にまつわる「伝説の剣」を持たせています。

正式名称は「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」と言いますが、「日本武尊」が静岡辺りまで来た時、周囲一帯を焼かれて火攻めに遭います。

焼き殺されそうになったこのピンチに、「天叢雲剣」で一帯の草(葦)を薙ぎ倒して難を逃れたことから「草薙の剣」と呼ばれています。

伝説の東征の帰途、「草薙の剣」を持った「日本武尊」は、弊社「あるぷす不動産」前の古道を通り現・大御食神社へ。数日間を駒ヶ根市に滞在し、赤須彦に礼を述べると共に「御食彦(ミケツヒコ)」の名を授けて出発。

翌日には昼神でヤカラに絡まれるも、強者らしく蒜を吐きかけるだけで追い払い、神坂峠を越えて行ったのです。

「日本武尊(ヤマトタケル)」の死後、「小町谷氏」は賜った名前「御食(みけ)」を冠した大御食神社(おおみけじんじゃ)を創建し、代々「社家」として日本武尊をお祀りしました。

阿智氏は途絶えたとされる一方で、「小町谷氏」は現代でも家系は存続しています。祖先神を「天八意思兼命」とすることから、もし男系で存続しているのであれば、天皇家にも匹敵する血統の古さです。

「小町谷氏」の名は、文字こそ変化しましたが「小町屋」の地名で今も駒ヶ根市に存在し、「JR小町屋駅」として駅名にもなっています。

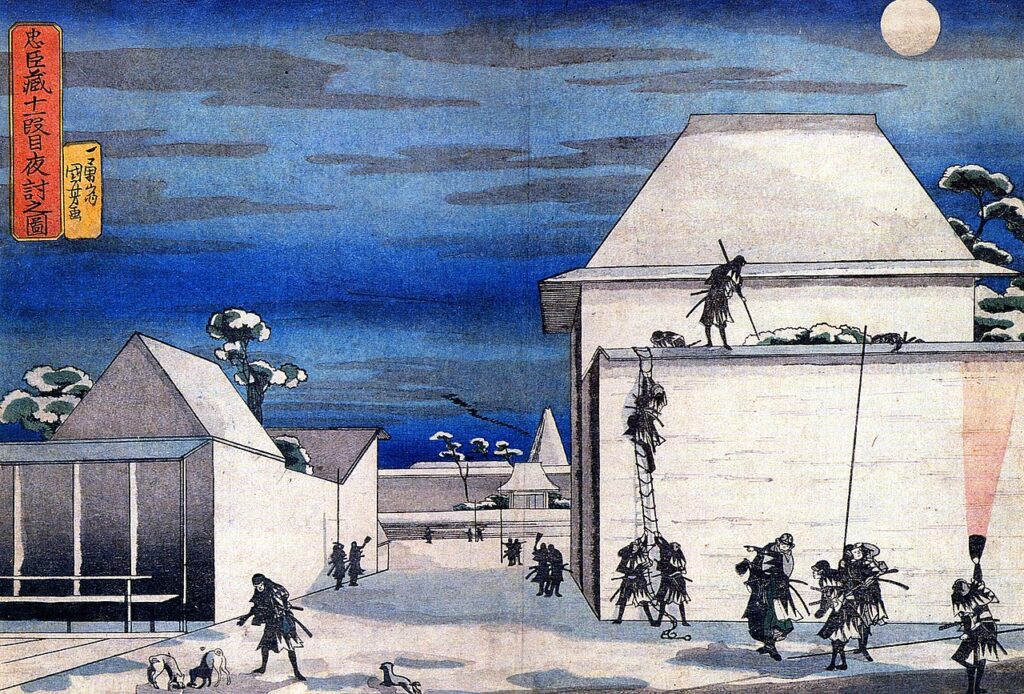

画像:大鳥神社(大阪府)の日本武尊像/photo.あじのすけ氏